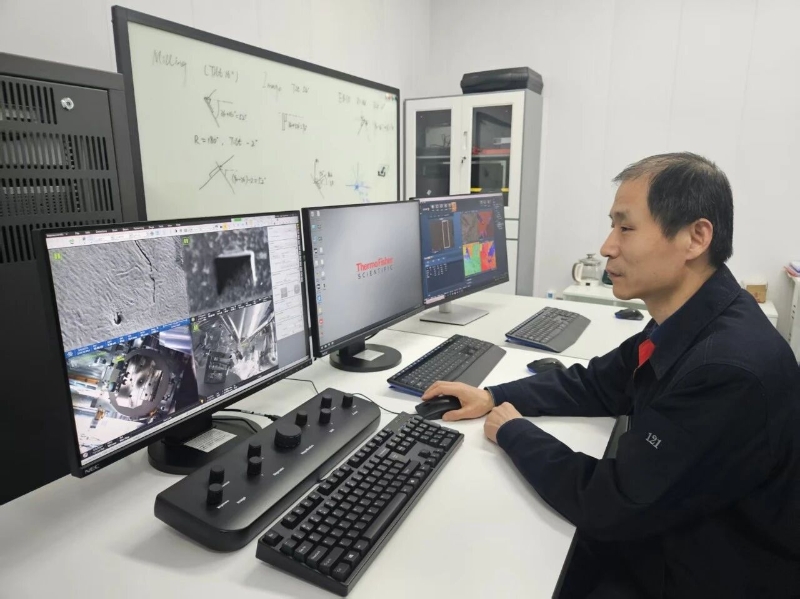

赵培林,工学博士,工程技术应用研究员。山东省政协委员,济南市政协委员,钢城区政协常委,九三学社山东省委科技专委会委员,山东钢铁股份有限公司莱芜分公司技术中心所长。山东省防护与腐蚀学会委员,冶金轧辊标准标准化委员,东北大学、北京科技大学兼职硕士研究生导师。

主要从事结构用高端钢铁产品系列化开发及组织调控研究。先后荣获山东省泰山产业创新领军人才,济南市泉城产业领军人才,山东省金属学会冶金青年科技奖等称号。带领团队获得“第六届中国工业大奖提名奖”、“中国钢铁工业产品开发市场开拓奖”等荣誉称号。主持参与国家及省部级以上课题5项;科技成果获国家“首届新材料创新大赛”三等奖1项,中国钢铁工业协会/金属学会冶金科学技术奖2项,山东省科技进步奖2项,山东省专利奖2项,已授权国家发明专利29项,国际发明专利7项,发表论文30余篇,参与制定国家及行业标准5项。

赵培林围绕船舶及海洋工程用高韧性耐低温系列钢铁产品研究及开发、集装箱及汽车结构用高塑性Ti合金化钢带工艺技术集成及研究等方面开展了基础研究和工艺集成产业化相关工作,突破高强韧、高塑性结构钢组织织演变及调控技术瓶颈,集成了低成本制备关键技术,多项研究成果达到国际先进水平,打破国外垄断,实现绿色低碳制造,系列产品引领行业发展,助推了上下游产业升级。

主要成果一:高塑性低成本沉淀强化型高强钢研发及产业化

资源的匮乏必然带来产业寻求低成本制造的道路,合金化对于产品开发至关重要。其中成本极低的Ti合金化思路为低成本制备高强度高塑性钢带产品提供了途径。针对集装箱及汽车结构件需求,以沉淀强化型高强塑性结构钢开发为目标,优化成分设计体系及工艺参数,在普通热连轧机上针对结构钢带热轧过程基体组织调控、含Ti第二相纳米组织演变规律进行了研究,非调质钢强度突破700MPa以上,塑性提升40%以上,技术的普适性和推广价值得到大幅度提升。引领和推动了沉淀强化型高强钢的发展,为其他相同制备高端产品的工艺技术发展提升奠定了可靠的技术储备。具有重大的创新性和重要的学术价值,推动了钢铁行业的绿色转型,支撑了国家节能减排战略的实施,促进了我国钢铁和相关行业结构调整和产业升级换代。

产品及成果获得山东省科技进步二等奖和专利奖,实现了集装箱及汽车相关产业的升级,实现了低碳低成本制造。

主要成果二:船舶及海洋工程用耐低温高韧性钢铁研究及推广应用

为响应国家中长期发展规划提出加快建设海洋强国战略的需要,加速船舶及海洋资源开发向深海、极地高寒区域延伸布局。高强高韧、耐低温、耐腐蚀、焊接性能优良的关键结构材料成为行业首选,破解我国现有产品无法满足船舶及海的行业难题,缓解长期依赖进口的局面。

针对上述行业共性难题,系统研究了高通量钒元素沉淀强化和细晶强化机制,突破了高强钢韧钢组织演变及调控技术瓶颈,实现了高端海洋及船舶用钢产品开发。开发了极寒海洋环境高韧性多元微合金化析出调控技术,复杂变形条件下应力应变场与温度场控制技术,组织与性能均匀性的冷却控制技术,实现了大规格结构钢无缺陷制备和产业化,降低了耐低温结构钢的韧脆转变温度。开发的Q420/Q460为代表的系列高强韧船舶及海洋工程用钢的研发,满足-52℃环境条件下应用,实现产品的升级换代和进口替代,在高端国际船舶上实现中国制造。应用于北极圈海工项目——北极LNG2 国际海工项目,打破国外垄断,实现进口替代,成功打入壳牌石油、埃克森美孚公司、挪威克瓦纳等国外高端用户。

北极LNG油气工程项目